朱丽 | 基于定位理论,破解少数民族偏远地区幼儿园的课程实施痛点

贵州省学前教育研究员、教育学博士、《幼见学前》创始人、黔西南州教育系统关工委家庭教育专家组成员朱丽老师,在2025中国幼教公益论坛以《少数民族偏远地区幼儿园的课程实施痛点与策略》为主题,基于市场定位理论,创新性提出幼儿园课程建设的步骤,倡导让课程从本土文化中“生长”出来,而非生硬套用。

以下是现场视频及观点整理:

一、政策及背景

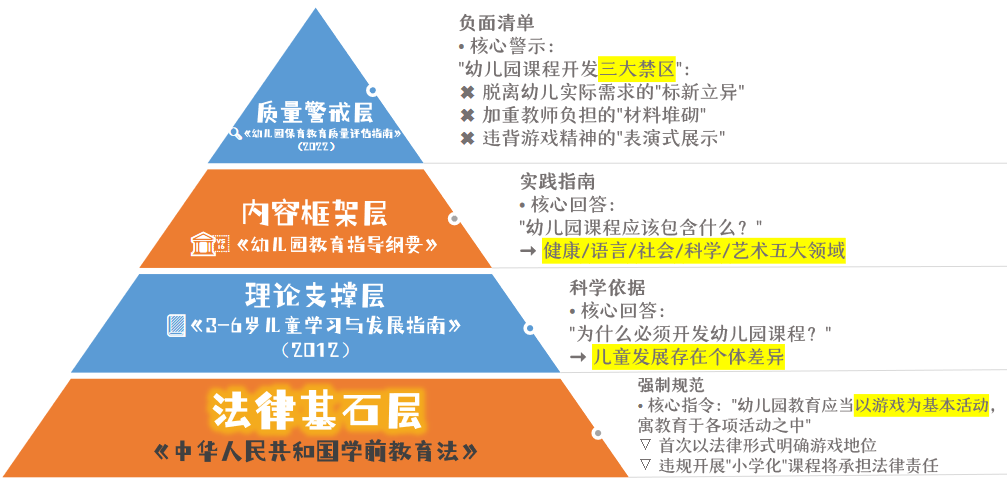

近年来,国家出台多项政策法规,明确学前教育的发展方向与质量底线。

1、课程方向:园所实际 + 地域文化 + 儿童发展

基于政策背景,朱丽老师总结:幼儿园课程建设需立足于儿童发展,同时关注“园所实际”和“地域文化”。

2、黔西南州幼儿园的课程建设

黔西南州是 “加油” 文化发源地,拥有贞丰古城、双乳峰景区等人文景观,以及布依族“铜鼓12调”等非遗资源,但在当前幼儿园课程实施中,这些资源的价值尚未被充分挖掘。

黔西南州幼儿园课程建设存在的问题:

转化能力不足;课程意识薄弱;理论和文化素养缺失

课程资源认识模糊;对资源了解不全,内容单一;无“对话”意识;表面且生硬

套用教参;目标取向偏狭;强行“创生”;脱离儿童生活世界

二、基于“定位”理论的幼儿园课程建设

实际教学中,老师实际上跟不上孩子的发展,尤其是少数民族偏远地区幼儿园的课程建设,针对这一痛点,朱丽老师提出引入市场营销学中的 “定位” 理论,将其转化为课程建设的方法论。

1、明确幼儿园的课程定位

基于市场定位理论,朱丽老师指出幼儿园课程应包含以下四点内容:

定位理论的核心是找到差异化,幼儿园园本课程建设同样需要明确自身的独特价值。幼儿园可基于自身的历史文化积淀、师资优势、社区资源等,确定课程的核心定位。

幼儿园课程建设也应精准把握幼儿、家长和社会的需求。(家长要培养什么样的孩子?孩子想要学习什么样的知识?国家政策要求我们要培养什么样的孩子?)

通过有效的传播,让家长和孩子了解课程的特色与价值。

市场环境和消费者需求是不断变化的,幼儿园课程也需要持续优化调整。例如:定期对课程实施效果进行评估,收集幼儿的学习反馈、家长的意见建议以及教师的教学反思,分析课程中存在的问题和不足之处。

2、落地实践的五大步骤

▷ 剖析幼儿园自身条件(如评估师资力量、盘点在地资源、梳理历史文化);

▷ 深入调研儿童、家

▷ 基于调研结果,确定课程核心定位;

▷ 界定目标幼儿群体,细化其年龄阶段、发展特点与需求;

▷ 提炼出课程的特色与价值主张。

▷ 课程设计需构建包含目标、内容、实施、评价四部分的课程框架;

▷ 课程开发是关键环节,应充分开发丰富、低成本的课程资源。

例如:利用现有资源,制作教具;收集电子资源;并充分利用家长、社区(如非遗传承人)赋能,绘制“资源地图”,丰富课程实施场景。

▷ 课程推广:得到家长、教师、社区的认同;邀请专家指导,确保课程合理;

▷ 课程实施:建立配套培训机制,针对教师资源转化能力不足的问题,开展 “在地化” 一对一培训,提升教师将本土资源转化为课程内容的能力;

同时,搭建家园社联合机制,让家长与社区参与课程实施,形成教育合力,并实时监测课程进展,及时调整优化。

▷ 建立多元评价体系(幼儿发展、家长满意度、课程效果);

▷ 运用评估数据持续优化课程目标、内容与资源,实现课程的迭代演进。

朱丽老师认为,少数民族偏远地区的“劣势”换一个角度看,正是其独一无二的“机遇”。广袤的土地、丰富的文化、多样的生态,本身就是最宝贵的课程资源。

课程建设需 “从土地里生长出来”,让幼儿在贴近本土的课程中成长;同时依法办学,让教育既有文化之 “根”,又有发展之 “魂”,培养符合地域特色与时代需求的新时代儿童。